Tras múltiples estudios topográficos y topológicos, e incluso con avanzadísimas técnicas que prescinden del uso de topos, la Ciencia ha logrado demostrar la inexistencia del alma a partir del sencillo hecho de que, como se afirmó en la posterior conferencia de prensa, "ninguno de los especialistas reunidos pudo hallarla en ninguna parte".

La polémica no tardó en ebullir. Los escolásticos más tomistas aseguraron que en ese verbo poder, recidía el meollo de la cuestión; que una potencia de no es siempre una potencia de sí y que si no la encontraron bien pudieron buscarla mejor. Los escotistas, siempre más sutiles y lógicos, afirmaron que todo se trataba de un error formal, que la afirmación estaba compuesta de una doble negación, y que en el inglés presajónico la doble negación es afirmación opuesta a la volición discursiva, de modo que, al decir que nadie pudo hallarla en ningún lado, lo que se estaba diciendo era que todos podían hallarla en cualquier parte. Los oscurantistas judaicos intentaron refutarlo a través de un complicado estudio cabalístico que partía de la base de que el número de la palabra alma en arameo septentrional era igual a la trigésimo novena potencia del número del verbo poder, dividida por el número del hombre y restado a la fecha de cumpleaños de Maimónides en el calendario Azteca. Así, alma era igual a imposibilidad de ser hallada, y era evidente que la Ciencia no podría sortear esa disposición divina-jurídica.

A pesar de las disidencias, el descubrimiento fue formalizado. Se promulgó, se guardó y se archivó. Se hicieron las reformas pertinentes en jurisprudencia, infraestructura y economía de los diversos Estados. Se amoldaron debidamente las distintas liturgias administrativas y los registros de identificación de las personas.

Pero hete aquí que un pequeño cronopio continuaba empecinado, dale que te dale con creer en el alma. En un principio, el común de la sociedad lo tomó por insano y olvidó el picazón que le provocaba esa mínima subversión. Sin embargo este cronopio no depuso su actitud y los demás cronopios del mundo, cuando abanonaron sus compotas de manzana y descubrieron que no sólo había quien negaba el alma, sino que un cronopio la defendía, apuraron sus cucharadas y, no sin antes colocarse las chinelas dignas de toda protesta seria, salieron a las calles. Y marcharon. Y el mundo tembló con cada pequeño alarido de cronopio, alarido que -sólo por afán mimético que en el fondo los divertía infinitamente- sonaba como a los bramidos del oso y los aullidos del lobo.

Y la Ciencia pidió explicaciones. Y los cronopios, que ya estaban decididos a hacer un lío de señor y padre nuestro, formaron un liga mundial sin fines de lucro que, a expensas de las lavanderías y los comercios de comidas rápidas, pintaba las paredes con reflejos de azul Francia o rojo Papúa y Nueva Guinea. Y la Ciencia pidió explicaciones. Y los cronopios, definitivamente entusiasmados con sus prácticas, hicieron estallar un granero con alcauiciles en cada provincia cuya capital tuviera por primera letra una ele. Y la Ciencia, ya rendida y suplicante, pidió al menos la explicación de su derrota. El cronopio que tomó la palabra por todos (elegido tras un larguísimo campeonato de piedra papel o tijeras que, por causa de innúmeros empates y perdedores llorones, duró casi tres meses y seis días), haciendo gala de un amplio conocimiento de filofía Zen, contesto al mundo con tres bonitos aplausos y media sonrisa.

"La otra mitad", dijo "es que no verán hasta que no crean en el alma".

Miles de fotos fueron tomadas enfocando esa media sonrisa. Todos los periódicos la pusieron en sus portadas. Miles de personas al rededor del mundo juran poder ver la sonrisa entera. Los cronopios, por su parte, como rara vez leen el diario, prefieren encontrar sonrisas en los cuadros imitaciones de Max Ernst o en la sopa de pezcado que comieron hace dos días.

skip to main |

skip to sidebar

Un album de fotos, una colección de nimiedades perpetuadas, un catálogo de gestos repitiéndose sin gracia una y otra y otra vez.

Archivo

Verificaciones de la otredad.

El autor

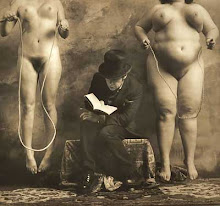

El lector de Dostoievski